MA-ID: 988000020

Klantbeoordeling Dr. Busso Peus

Danke! Alles perfekt!

Everything is perfect ! Thank you very much ++++

Alles bestens gelaufen-vielen Dank und gerne jederzeit wieder!

Schnelle Lieferung,danke. Münze gut. Porto zum Münzwert zu hoch!

Monographien Berger, F. Mittelalter und Neuzeit Mittelalter und Neuzeit Allgemein I

DR. BUSSO PEUS NACHF.

17

Verkoper op MA-Shops sinds 17 jaar

5239 Beoordelingen,

99,5 % Positief (Laatste 24 maanden)

Verzending wereldwijd

20,00 EUR

Prijs inclusief 7 % BTW.

Excl. 20,00 EUR Verzending ( to Nederland )

Levertijd: 5 - 8 dagen

Excl. 20,00 EUR Verzending ( to Nederland )

| bestelhotline +31 (0)6 8317 0586 |

| Betaalmethoden |

| Overboeking |

I | Afkortingen

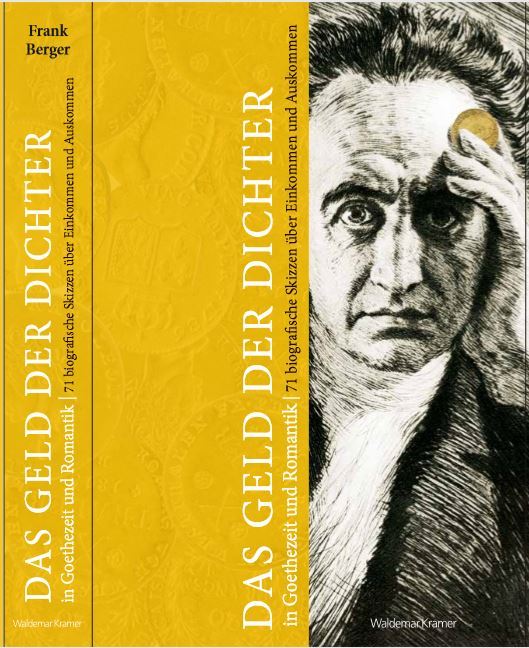

Mittelalter und Neuzeit Allgemein. Berger, F. Das Geld der Dichter, 71 Miniaturen zu Einkommen und Auskommen in Goethezeit und Romantik, Wiesbaden 2020, 350 S., zahlr. Abb. u. Tab. Verlagsfrisch I Die Absicht dieses Buchs ist eine umfassende und nachvollziehbare Einschätzung der finanziellen Verhältnisse deutscher Dichter und Künstler der Goethezeit und Romantik. Großzügig wird dafür der Zeitraum von etwa 1750 bis 1850 in Anspruch genommen. Diese Zusammenstellung finanzieller Miniaturen großer Geister hat nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit. Im Einzelfall können sie als Anregung empfunden werden, hier eingeschlagene Pfade weiter zu verfolgen. Als Johann Wolfgang Goethe 1749 in Frankfurt geboren wurde, verstand man unter Deutschland das Gebiet, in dem die deutsche Sprache herrschte. Das Staatsgebilde, dem auch die Stadt Frankfurt angehörte, war das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Dieses Staatswesen bestand aus ca. 390 Reichsgliedern, den Kurfürsten, Erzbischöfen, Bischöfen, Fürsten, Äbten, Äbtissinnen, Ritterorden, Grafen, Herren und Städten. Alle diese Herrschaften hatten mehr oder weniger das Recht, eigene Münzen zu prägen. Das Oberhaupt des Reiches war in der Regel ein in Wien residierender Habsburger, der von den Kurfürsten in Frankfurt gewählt und zum Kaiser gekrönt worden war. Dieses Reich war ein übernationales und disparates Staatsgebilde, das strukturell nicht zu Machterweiterung und Expansion fähig war. Nach innen war es die Aufgabe des Kaisers, für Frieden und Rechtsschutz zu sorgen. Darauf legten vor allem die kleineren Reichsglieder großen Wert. Die größte politische Belastung für das Heilige Römische Reich war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Konflikt zwischen Preußen und Österreich, personalisiert durch Friedrich den Großen und Maria Theresia. Dieser Gegensatz spiegelte sich auch im Münzwesen beider Kontrahenten wider. Am Ende zerfiel das Reich durch die expansive Politik äußerer und innerer Mächte. Es erlosch mit der Niederlegung der Reichskrone durch Kaiser Franz II. am 6. August 1806. Die Geisteshaltung der Zeit war geprägt vom Glauben an Vernunft und Aufklärung. Naturwissenschaften und Bildung standen im Fokus und nicht mehr Tradition und Gewohnheitsrecht. Die Denker der Aufklärung waren der Meinung, mit Vernunft und Fortschritt die Probleme des menschlichen Daseins und Zusammenlebens lösen zu können. Ihre Impulse beeinflussten in unterschiedlicher Weise Literatur und Politik. In Paris kam es 1789 zur Revolution, die den absolutistischen Königsstaat in Frankreich abschaffte und die Republik einführte. Eine Spätfolge dieser Umwälzungen war die Herrschaft Napoleons, durch den das erste deutsche Reich sein Ende nahm. Münzwesen und Geldverkehr in Mitteleuropa waren ebenso unüberschaubar wie die territoriale Situation. Um 1800 zirkulierten im Reich mehr als Tausend verschiedener Münzsorten. Dennoch lässt sich diese extreme Unübersichtlichkeit auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Das Silber. Auf dem Kontinent, mit Ausnahme von Bremen, herrschte die Silberwährung. Eine Art Leitnominal war die große Silbermünze von etwa 22 bis 30 Gramm in Gestalt des Konventionstalers, des preußischen Talers, des französische Laubtalers, des Kronentalers der österreichischen Niederlande, des Scudos in Italien oder des Rubels. Der Wert dieser Stücke untereinander war den Kaufleuten bekannt und ebenso der Silbergehalt und der reale Wert aller kleineren Münzstücke. Somit sind alle Angaben von Geldwerten dieser Zeit miteinander vergleichbar. Durch Napoleon kam es 1806 zu einer grundlegenden politischen Neuordnung Mitteleuropas. Schon drei Jahre zuvor wurden 110 kleinere Staaten aufgelöst und anderen Gebieten zugeschlagen. Auf Initiative des französischen Kaisers entstand der Rheinbund, ein Zusammenschluß von etwa 20 kleineren deutschen Staaten mit dem Fürstprimas Carl von Dalberg an der Spitze. Zwar bestand diese Konföderation nur bis 1813, doch es erfolgten in dieser Zeit bedeutende Maßnahmen der

staatlichen Modernisierung in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Die Idee des Rheinbundes war die Schaffung eines dritten Deutschland neben den Großmächten Preußen und Österreich, somit ein ferner Vorläufer der alten Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1989. Nachfolger des alten Reiches wurde nach den Niederlagen Napoleons im Jahr 1815 der Deutsche Bund. Die Gründungsakte wurde von Vertretern von 34 Fürstentümern und 4 freien Städten (Hamburg, Bremen, Lübeck, Frankfurt) unterzeichnet. Hauptstadt des Bundes war Frankfurt, wo die Bundesversammlung ihren Sitz im Palais Thurn und Taxis hatte. Die Folgen der napoleonischen Kriege waren ungeheure Verluste an Menschenleben, verwüstete Landschaften, konfisziertes Eigentum und staatliche Überschuldung. Die leeren Kassen hatten zur Folge, dass permanent Stellen gestrichen wurden und Absolventen der Universität kaum auf eine Anstellung im Staatsdienst hoffen konnten. Auf den lange erhofften Frieden folgte kein Wohlstand, es kam eher noch schlimmer. Durch den weltweit wirksamen Vulkanausbruch des indonesischen Tambora 1815 gab es von 1816 bis 1819 die schlimmste Missernte und Hungersnot dieser Epoche. Überdies überschwemmten nach dem Ende der napoleonischen Kontinentalsperre billige britische Waren den Kontinent und ruinierten die heimischen Gewerbe. Vor diesem Hintergrund begann die Zusammenarbei der 38 deutschen Staaten im Deutschen Bund unter der klugen Regie des österreichischen Staatskanzlers Clemens von Metternich. Die Mitglieder dieser Föderation waren in der Handhabung ihrer Verfassung-, Rechts- und Handelspolitik souverän. Dies galt auch für das Münzwesen, wo es seit 1834 im Bereich der Zoll- und Geldpolitik zu staatlichen Vereinbarungen kam, die zu erheblichen Handelserleichterungen führten. Die in dieser Zeit von England ausgehende industrielle Revolution führte auf dem Kontinent zu erheblichen Verbesserungen der Infrastruktur, wie etwa Chausseebau, Dampfschifffahrt und Eisenbahnbau. Bereits bestehende gewerbliche Verdichtungen im Rheinland, Sachsen, der Rheinpfalz und Südhessen wurden zu Vorreitern der Industrialisierung. Allerdings war Deutschland noch ganz überwiegend agrarisch geprägt. In den eher ländlichen und vom Handwerk und Kleingewerbe dominierten Gebieten kam es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Verarmung breiter Schichten. Goethe, der diese Zeitenwende in der komfortablen Situation eines wohlhabenden Ministers erlebte, blickte mit Zuversicht auf die künftigen Entwicklungen im deutschen Geldwesen: Mir ist nicht bange, sagte Goethe, daß Deutschland nicht eins werde; unsere guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das ihrige tun. Vor allen aber sei es eins in Liebe untereinander, und immer sei es eins gegen den auswärtigen Feind. Es sei eins, daß der deutsche Taler und Groschen im ganzen Reich gleichen Wert habe; eins, daß mein Reisekoffer durch alle sechsunddreißig Staaten ungeöffnet passieren könne. Es sei eins, daß der städtische Reisepaß eines weimarischen Bürgers von dem Grenzbeamten eines großen Nachbarstaates nicht für unzulänglich gehalten werde, als der Paß eines Ausländers. Es sei von Inland und Ausland unter deutschen Staaten überhaupt keine Rede mehr. Deutschland sei ferner eins in Maß und Gewicht, in Handel und Wandel und hundert ähnlichen Dingen, die ich nicht alle nennen kann und mag. (Zu Eckermann am 23.10.1828) Im Gegensatz zu Goethes optimistischer Vision war die dichterische Gegenwart oft genug bedrückend: Wenn wir doch bloß das Geld abschaffen könnten! Der Stoßseufzer des Dichters und Königs der Romantik Ludwig Tieck ist nicht nur Ausdruck von Verzweiflung angesichts drückender Schulden. Er steht zugleich für eine gewisse antimonetäre Grundhaltung mancher Dichter. Die finanzielle und ökonomische Situation der klassischen Dichter, Maler und Tonkünstler war selten

Thema größerer Untersuchungen. Nur bei Goethe, Schiller, Mozart und Beethoven sind wir über deren Finanzen recht gut informiert. Dagegen fehlt bei vielen der hier behandelten Personen eine größere Darstellung der finanziellen Situation. Die Quellen dazu sind immer vorhanden und Geldangaben in Briefwechseln etwa finden sich alles andere als selten. In den gängigen Biografien von Dichtern, Dichterinnen, Denkern, Malern und Musikern korrelieren die behandelten Lebensabschnitte der Helden meist mit ihrem künstlerischen Werk.

staatlichen Modernisierung in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Die Idee des Rheinbundes war die Schaffung eines dritten Deutschland neben den Großmächten Preußen und Österreich, somit ein ferner Vorläufer der alten Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1989. Nachfolger des alten Reiches wurde nach den Niederlagen Napoleons im Jahr 1815 der Deutsche Bund. Die Gründungsakte wurde von Vertretern von 34 Fürstentümern und 4 freien Städten (Hamburg, Bremen, Lübeck, Frankfurt) unterzeichnet. Hauptstadt des Bundes war Frankfurt, wo die Bundesversammlung ihren Sitz im Palais Thurn und Taxis hatte. Die Folgen der napoleonischen Kriege waren ungeheure Verluste an Menschenleben, verwüstete Landschaften, konfisziertes Eigentum und staatliche Überschuldung. Die leeren Kassen hatten zur Folge, dass permanent Stellen gestrichen wurden und Absolventen der Universität kaum auf eine Anstellung im Staatsdienst hoffen konnten. Auf den lange erhofften Frieden folgte kein Wohlstand, es kam eher noch schlimmer. Durch den weltweit wirksamen Vulkanausbruch des indonesischen Tambora 1815 gab es von 1816 bis 1819 die schlimmste Missernte und Hungersnot dieser Epoche. Überdies überschwemmten nach dem Ende der napoleonischen Kontinentalsperre billige britische Waren den Kontinent und ruinierten die heimischen Gewerbe. Vor diesem Hintergrund begann die Zusammenarbei der 38 deutschen Staaten im Deutschen Bund unter der klugen Regie des österreichischen Staatskanzlers Clemens von Metternich. Die Mitglieder dieser Föderation waren in der Handhabung ihrer Verfassung-, Rechts- und Handelspolitik souverän. Dies galt auch für das Münzwesen, wo es seit 1834 im Bereich der Zoll- und Geldpolitik zu staatlichen Vereinbarungen kam, die zu erheblichen Handelserleichterungen führten. Die in dieser Zeit von England ausgehende industrielle Revolution führte auf dem Kontinent zu erheblichen Verbesserungen der Infrastruktur, wie etwa Chausseebau, Dampfschifffahrt und Eisenbahnbau. Bereits bestehende gewerbliche Verdichtungen im Rheinland, Sachsen, der Rheinpfalz und Südhessen wurden zu Vorreitern der Industrialisierung. Allerdings war Deutschland noch ganz überwiegend agrarisch geprägt. In den eher ländlichen und vom Handwerk und Kleingewerbe dominierten Gebieten kam es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Verarmung breiter Schichten. Goethe, der diese Zeitenwende in der komfortablen Situation eines wohlhabenden Ministers erlebte, blickte mit Zuversicht auf die künftigen Entwicklungen im deutschen Geldwesen: Mir ist nicht bange, sagte Goethe, daß Deutschland nicht eins werde; unsere guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das ihrige tun. Vor allen aber sei es eins in Liebe untereinander, und immer sei es eins gegen den auswärtigen Feind. Es sei eins, daß der deutsche Taler und Groschen im ganzen Reich gleichen Wert habe; eins, daß mein Reisekoffer durch alle sechsunddreißig Staaten ungeöffnet passieren könne. Es sei eins, daß der städtische Reisepaß eines weimarischen Bürgers von dem Grenzbeamten eines großen Nachbarstaates nicht für unzulänglich gehalten werde, als der Paß eines Ausländers. Es sei von Inland und Ausland unter deutschen Staaten überhaupt keine Rede mehr. Deutschland sei ferner eins in Maß und Gewicht, in Handel und Wandel und hundert ähnlichen Dingen, die ich nicht alle nennen kann und mag. (Zu Eckermann am 23.10.1828) Im Gegensatz zu Goethes optimistischer Vision war die dichterische Gegenwart oft genug bedrückend: Wenn wir doch bloß das Geld abschaffen könnten! Der Stoßseufzer des Dichters und Königs der Romantik Ludwig Tieck ist nicht nur Ausdruck von Verzweiflung angesichts drückender Schulden. Er steht zugleich für eine gewisse antimonetäre Grundhaltung mancher Dichter. Die finanzielle und ökonomische Situation der klassischen Dichter, Maler und Tonkünstler war selten

Thema größerer Untersuchungen. Nur bei Goethe, Schiller, Mozart und Beethoven sind wir über deren Finanzen recht gut informiert. Dagegen fehlt bei vielen der hier behandelten Personen eine größere Darstellung der finanziellen Situation. Die Quellen dazu sind immer vorhanden und Geldangaben in Briefwechseln etwa finden sich alles andere als selten. In den gängigen Biografien von Dichtern, Dichterinnen, Denkern, Malern und Musikern korrelieren die behandelten Lebensabschnitte der Helden meist mit ihrem künstlerischen Werk.

Info / FAQ

| Verzendkosten | ||

|---|---|---|

| tot 999,00 EUR | ||

| Duitsland | 15,00 EUR | 15,00 EUR |

| Verenigde Staten | 25,00 EUR | 25,00 EUR |

| Europese Unie | 20,00 EUR | 20,00 EUR |

| Wereld | 50,00 EUR | 50,00 EUR |

|

Startpagina van de MA-SHOP | 0Winkelwagen | Algemene verkoopvoorwaarden | Contactgegevens | MA Algemene verkoopvoorwaarden | Privacybeleid | Garantie | MA-Shops Nieuwe artikelen Copyright ® 2001-2025, MA-SHOPS Coins All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. |

Munten - Koop met garantie

Munten - Koop met garantie